Das Freistellen von Objekten in Bildern erfolgt in zwei Phasen:

1. Objekt auswählen

2. Objekt freistellen, also den Bildhintergrund

entfernen

Wie so oft führen viele Wege nach Rom. Für beide Phasen gibt es mehr als eine Möglichkeit. Allerdings ist die offensichtliche nicht immer der beste. Mit der richtigen Wahl der Mittel lässt sich das Ergebnis deutlich verbessern.

Gerade der erste Schritt - eine gute Auswahl vorzunehmen - ist am Ende entscheidend für die Qualität des Ergebnisses. Und gerade für diesen ersten Schritt gibt es einen einfachen, schnellen Weg (z.B. den beliebten "Zauberstab"), der allerdings oft bei kniffligen Motiven versagt und selbst wenn das Ergebnis auf den ersten Blick gut aussieht, doch bei genauerem Hinsehen Mängel hat. Dennoch kann auch der Zauberstab das Mittel der Wahl sein, wenn das Ergebnis nicht ganz perfekt sein muss, die Auswahl aber schnell gehen muss. Eine manuelle Auswahl garantiert zwar ein signifikant besseres Ergebnis, ist aber auch zeitraubender. Welche Methode der Auswahl auch immer gewählt wird, beim Freistellen selbst lässt sich durch ein sogenanntes nicht-destruktives Verfahren die Qualität auch später noch deutlich verbessern und eventuelle Fehler wieder ausbügeln. Doch zunächst zum Verfahren für die Auswahl.

Gut ausgewählt ist halb gewonnnen

Automatische/halbautomatische Auswahl

Gängige Methoden sind Zauberstab, magnetisches Lasso, die Auswahl über

den Farbbereich ("Auswahl" > "Farbbereich auswählen"),

das Polygon-Lasso oder das einfache Lasso zur Freihand-Auswahl.

Der Zauberstab, der Bereiche anhand ähnlicher Farben auswählt, ist

dabei das wahrscheinlich beliebteste.

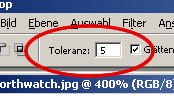

Mit den entsprechenden Einstellungen lassen sich in der Regel auch gerade vor

einem neutralen Hintergrund aufgenommene Objekte relativ exakt erfassen, indem

der farblich einheitliche Hintergrund ausgewählt und die Auswahl dann invertiert

wird ("Auswahl" > "Auswahl umkehren" bzw. Umschalt+Strg+I

[großes i]). Verfeinern lässt sich das Ergebnis noch, indem man die

Toleranz reduziert

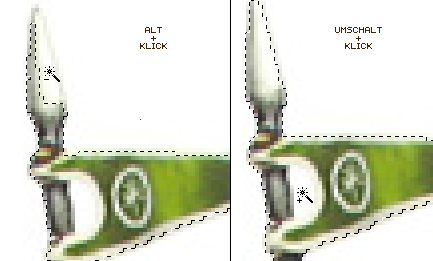

und dann die Auswahl vergrößert (Umschalt + Klick) oder verkleinert

(Alt + Klick).

Alternativ kann man auch in den Optionen unter der Menüleiste die jeweilige

Schaltfläche für den Modus des Zauberstabs wählen:

normaler Auswahlmodus

Zur Auswahl hinzufügen

Von Auswahl subtrahieren

Problematisch ist diese Methode, wenn wie in diesem Beispiel, weiße Elemente

des Objekts vor weißem Hintergrund stehen. Dann hat man die Qual der Wahl:

Reduziert man die Toleranz, bleibt ein dünner, fast weißer Rand um

das Objekt stehen. Erhöht man die Toleranz, werden Teile des Objekts mit

ausgewählt und damit später zusammen mit dem Hintergrund unsichtbar.

Natürlich kann man die Toleranz auf 0 stellen und das ganze so weit treiben,

bis man praktisch jedes einzelne Pixel angeklickt hat. Aber dann ist man eigentlich

auch schon bei der manuellen Methode und dafür gibt es einen viel eleganteren

Weg.

Manuelle Auswahl

Für die manuelle Auswahl verwendet man am besten das Zeichenstift-Werkzeug

zur Erzeugung von Pfaden. Den Pfad kann man hinterher einfach in eine Auswahl

umwandeln.

Der Modus muss auf "Pfade" stehen.

So lassen sich die Pfade mit Bezier-Kurven erzeugen. Diese Methode ist sehr exakt

und mit ein bisschen Übung verhältnismäßig schnell.

Zur Erstellung des Pfades sollte man eine möglichst große Vergrößerung

wählen. Man kann ruhig schon die Pixel mit bloßem Auge erkennen.

Dann fällt es umso leichter, die richtige Trennlinie zu zeichnen. Den Bildausschnitt

kann man jederzeit verschieben, indem man die Leerzeichen-Taste drückt.

Der Mauszeiger ändert sich in eine Hand und man kann mit gedrückter

Maustaste das Bild verschieben, ohne die Pfadbearbeitung zu verlassen. Nach

dem Loslassen der Leertaste kann man einfach weiterzeichnen.

Wer sich mit Bezier-Kurven auskennt, kann diesen Punkt getrost überspringen.

Man beginnt am besten an einer Stelle, an der man sowieso einen Eckpunkt setzen

muss, beispielsweise hier im Rachen des Drachen.

Beim Setzen des nächsten Punktes klickt man entlang der Objektkante

in die Mitte des Übergangs zwischen Hintergrund und Motiv und hält

dabei die Maustaste gedrückt.

Es wird eine

Tangente

angezeigt. Durch

Ziehen

mit der Maus vergrößert

sich der Radius der Kurve. Beim

zweiten Punkt dieses Beispiels wird eine sehr flache Kurve benötigt.

Zur Positionierung:

Hält

man sich näher am Hintergrund, wird das freigestellte Motiv durch den

Anti-Aliasing-Effekt (Mini-Farbverlauf zwischen Hintergrund und

Objekt auf wenigen Pixeln, der

"Treppchen" an den Rändern verhindert) eine weichere Kante haben,

aber es wird u.U. ein leicht heller Rand zurückbleiben. Daher die Punkte

am besten in ein noch eingefärbtes

Pixel setzen. Hält man sich aber zu nah an das freizustellende Objekt,

könnte die Kante am Ende unnatürlich hart aussehen. Trotzdem: Lieber

nah am Objekt bleiben. Es gibt noch Möglichkeiten, diese Kante am Ende

abzusoften, aber einen weißen Schimmer zu entfernen, ist mühsamer.

Bei Eckpunkten genügt ein kurzer Klick, dann wird keine Tangente erzeugt

und der Pfad führt von diesem Eckpunkt dann ohne Kurvenbildung in präzisem

Winkel zum nächsten Punkt.

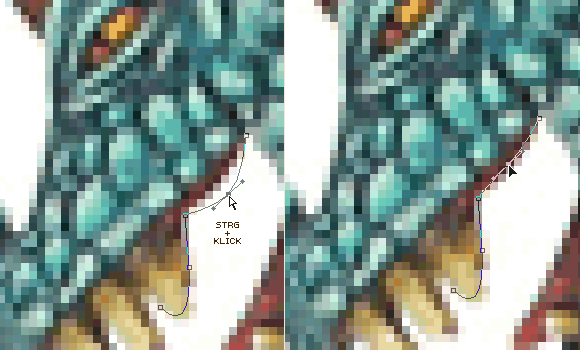

Sollte man später doch noch einmal eine Tangente an diesem Punkt benötigen, um

die Kurve abzurunden, genügt es, bei gedrückter Alt-Taste (der Mauszeiger verwandelt

sich wie in dem Bild links) die linke Maustaste festzuhalten und zu ziehen, um

eine Tangente hinzuzufügen.

Oft setzt man die Punkte vor und nach eine Biegung, da man so an den Geraden

davor und danach eine gute Orientierung für die Richtung und durch

die

Länge der Tangente einen besseren Einfluss auf die Kurve zwischen den beiden

Punkten

hat. Wenn die Tangenten der beiden Punkte aufeinander zulaufen, kann man die

Linie dazwischen durch das Langziehen der Tangente beeinflussen. Die Kurve

wird spitzer, je mehr sich die Tangenten annähern, oder runder, wenn sie weiter

auseinander bleiben.

Man benötigt ein bisschen Übung, aber mit der Zeit fällt das

Zeichnen mit Bezier-Kurven leicht. Drückt man die Strg-Taste ändert

sich der Mauszeiger in den Pfeil und man kann jeden beliebigen Punkt noch verschieben

und verändern.

Auch die Radien der Kurven lassen sich so verändern.

Drückt man die Entf-Taste, wird der aktuell ausgewählte Punkt gelöscht.

Das ist in der Regel der zuletzt gesetzte. Das ist praktisch, wenn man den gerade

einmal daneben gesetzt hat. Doch

VORSICHT!

Drückt

man zweimal hintereinander die Entf-Taste wird der ganze Pfad gelöscht.

Dann hilft nur noch der Befehl "Rückgängig" bzw. ein Klick

in den letzten Status in der Protokoll-Palette, um den Pfad wiederherzustellen.

Denn wenn man

den letzten Punkt mit "Entf" löscht, ist dieser natürlich

nicht mehr ausgewählt, sondern alle Punkte des Pfades (alle Punkte sind

ausgefüllt).

Löscht man den letzten Punkt oder verändert

man einen mit gedrückter Strg-Taste,

muss man den Pfad erst wieder aufnehmen, um weiterzeichnen zu können.

Dazu muss man den jetzt letzten Punkt des Pfades noch einmal anklicken, um

ihn wieder

auszuwählen.

Fährt man mit dem

Mauszeiger über einen Punkt, an dem man wieder anschließen kann, ändert

sich das kleine

Symbol am Mauszeiger wie in der folgenden Grafik. Damit kann man den Punkt

dann auswählen und den Pfad dann fortsetzen.

Klickt man auf die Linie des Pfades, wird an dieser Stelle ein neuer Punkt

eingefügt

(zu erkennen an dem kleinen "+" neben dem Mauszeiger).

Klickt man (ohne die Strg-Taste) auf einen bestehenden Punkt mitten im Pfad,

wird dieser gelöscht und die Linie zwischen den beiden anschließenden

Punkten links und rechts geebnet (zu erkennen an dem kleinen "-" neben

dem Mauszeiger).

Das ist etwas kompliziert auf den ersten Blick, aber man gewöhnt sich

dran. Bezier-Kurven verhalten sich für den Anfänger manchmal seltsam. Dabei

macht Übung natürlich den Meister. Mit Bezier-Kurven sollte man einfach mal

ein bisschen experimentieren, dann fällt es bald leichter, die Kurven durch

Klicken und Ziehen mit der Maus zu erstellen. Ein Tipp dazu: Nie die Maustaste

zu schnell loslassen. So lange man die Taste gedrückt hält, kann man die Tangente

der Kurve noch beliebig verlängern, verkürzen oder neigen und so die Form beeinflussen.

Das geht natürlich auch nachträglich mit gedrückter Strg-Taste wie beschrieben,

aber man muss dann immer den Pfad neu aufnehmen (s.o.).

Der Vorteil der Pfade

liegt auf der Hand: Im Gegensatz zu halbautomatisch erstellten

Masken, die mühsam mit dem Zauberstab zusammengeklickt sind (was ja jedes

Mal so etwas von einer Wundertüte hat - man weiß nie, was man ausgewählt

bekommt), hat man hier die Linie genau in der Hand. Unruhige Hintergründe,

die sich kaum mit dem Zauberstab erfassen lassen, oder feine Details in ähnlichen

Farben wie der Hintergrund, die der Automatik zum Opfer fallen würden, bleiben

so erhalten. Man kann den Pfad jederzeit verschieben, verformen, verändern,

korrigieren und man kann ihn natürlich auch sauber zwischen

farbähnlichen Bereichen entlangziehen.

Das Ergebnis sieht schon sehr vielversprechend aus:

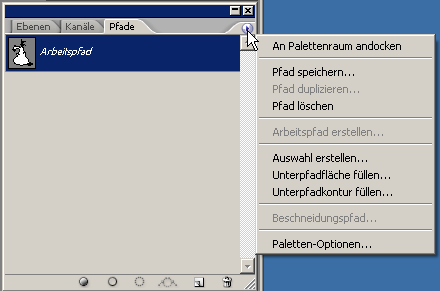

Schließlich lässt sich der Pfad einfach speichern und später

jederzeit wieder aktivieren und verändern. Man wechselt dazu in die Pfade-Palette

(i.d.R. hinter der Ebenen-Palette), ruft das entsprechende Menü auf und

klickt auf "Pfad speichern".

Um aus dem Pfad jetzt eine Auswahl zu machen, klickt man einfach unten in ebenjener

Pfade-Palette auf das Symbol "Pfad als Auswahl laden". Das Ergebnis

ist eine saubere Auswahl.

So, nachdem dieser Kraftakt gemeistert ist, sollte das Objekt fein säuberlich

ausgewählt sein und das Ganze dann ungefähr so aussehen:

Da sein oder nicht da sein - das Freistellen

Freistellen - quick&dirty

Der einfachste Weg, das Objekt freizustellen, ist die Tastenkombination Umschalt+Strg+J.

Damit wird der ausgewählte Bereich ausgeschnitten und in eine neue Ebene

gesetzt. Nur um es gleich zu sagen: Das ist nicht der optimale Weg

und man sollte ihn eigentlich ganz vermeiden. Wenn man sich doch dazu entschließt,

sollte die Auswahl sehr, sehr exakt sein, denn bei diesem Verfahren gilt: weg

ist weg, die nicht ausgewählten Pixel werden unwiderruflich aus der Ebene

entfernt.

Das Bild selbst sieht zwar noch unverändert aus, weil der Hintergrund ja

noch in der Ebene darunter an derselben Stelle sichtbar ist wie vorher. Aber

jetzt kann man mit dem Füll- oder Verlaufswerkzeug der Hintergrund einfärben

und damit das freigestellte Objekt sichtbar machen. Tipp am Rande: Wird die

Umschalt-Taste gedrückt, während man den Verlauf zeichnet, wird dieser

immer gerade, da die Linie in 45°-Schritten einrastet. Leichte Verschiebungen

des Mauszeigers über den Verlauf hinweg führen so nicht zu einem schiefen

Verlauf.

Alternativ kann man natürlich auch die ausgewählten Pixel ausschneiden

und vor einem beliebigen Hintergrund wieder einfügen. Das Ergebnis ist

dasselbe.

Der Nachteil dieser Methode bleibt in beiden Fällen der gleiche. Die Pixel,

die weggeschnitten wurden, sind tatsächlich aus der Ebene entfernt worden.

Damit auch jede Möglichkeit der späteren Korrektur, was vor allem

dann ärgerlich ist, wenn die Auswahl eben doch nicht so exakt war und jetzt

Teile des Motivs fehlen. Daher ist die zweite Methode immer zu bevorzugen, da

sich dabei auch eine schlechte Auswahl noch nachträglich korrigieren lässt.

Freistellen - nicht-destruktiv

Dieses Mal ist die elegantere Methode nicht einmal mit mehr Arbeit verbunden

- zumindest nicht zwangsläufig. Die Methode des nicht-destruktiven Freistellens

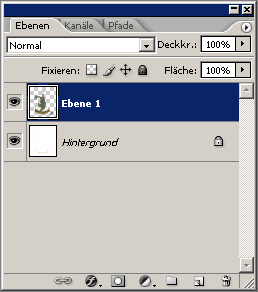

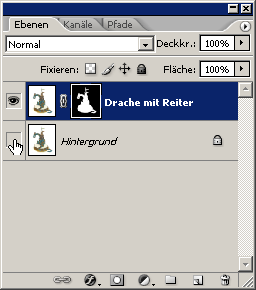

setzt allerdings voraus, dass das freizustellende Motiv nicht in der Hintergrundebene

liegt, da diese immer gesperrt ist (s. kleines Schloss-Symbol rechts an der

Ebene). Liegt das Motiv (wie gewöhnlich) in der Hintergrundebene, muss

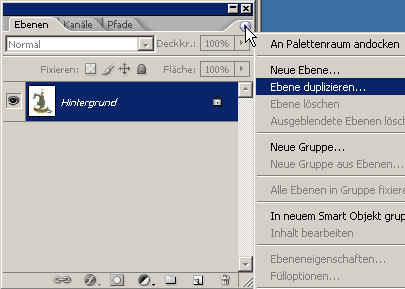

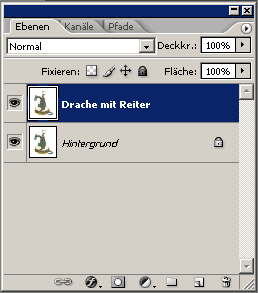

man diese daher zunächst über das entsprechende Menü duplizieren.

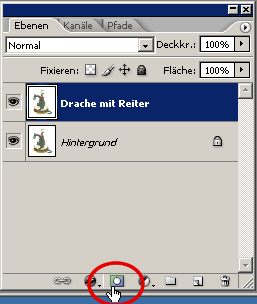

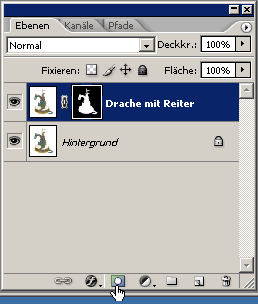

Das funktioniert übrigens auch, indem man die Hintergrundebene mit der

Maus auf das Symbol für neue Ebene rechts unten in der Ebenenpalette zieht

(neben den Papierkorb für Ebene löschen).

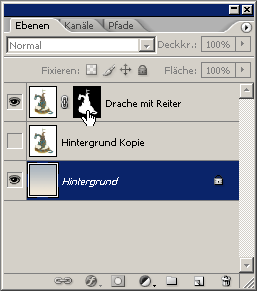

Dann wandelt man die aktuelle Auswahl in eine Ebenenmaske um (Befehl "Ebenenmaske

hinzufügen" in der Ebenenpalette).

Macht man jetzt den Hintergrund unsichtbar,

sieht man die freigestellte Figur.

Was macht diese Methode denn jetzt aber besser als die andere? Der Clou ist:

Die Ebenenmaske ist eine Ebene auf der Ebene (daher auch die zwei Bildchen

neben

dem Ebenennamen), die die Transparenz bestimmt, also so etwas wie der alpha-Kanal

in 32-Bit PNG-Bildern.

Die Ebenenmaske ist ein schwarz/weiß-Bild, das das eigentliche Bild überlagert.

Alles, was in der Maske schwarz ist, ist in dem eigentlichen Bild transparent.

Und das ist wichtig: Alle Pixel unter den schwarzen Bereichen der Ebenenmaske

sind nicht gelöscht, sondern eben nur unsichtbar gemacht. Alles, was

weiß

ist, ist vollständig sichtbar. Da die Ebenenmaske aber sogar Graustufen

darstellen kann, gibt es also auch halbtransparente Pixel. Damit lassen sich

die Kanten etwas absoften.

Vor allem aber lassen sich durch die unsaubere Auswahl "weggeschnittene"

Bereiche ganz leicht wieder sichtbar machen. Man muss nur in der Ebenenmaske

die entsprechenden Bereiche weiß einfärben. Das kann man beispielsweise

mit dem Pinselwerkzeug machen. Dazu klickt man erst mal die Ebenenmaske an.

Wichtig ist dabei, dass man direkt auf die kleine Miniaturansicht der schwarz/weißen

Maske klickt und nicht daneben oder auf die eigentliche Bildebene (Füllebene

genannt - i. Gs. zur Ebenenmaske). Ob man das richtige erwischt hat, kann man

daran erkennen, dass man jetzt nur noch Grautöne oder schwarz und weiß

als Farben auswählen kann bzw. zuvor bunte Farben im Farbwahlfeld automatisch

in Graustufen dargestellt werden.

Dann wählt man den Pinsel aus und pinselt einfach mit weiß drauflos.

Wie durch Zauberhand werden die angepinselten Bereiche wieder sichtbar.

Dabei kann man auch etwas großzügiger vorgehen, es lässt sich

ja jederzeit einfach präzisieren.

Hat man zuviel sichtbar gemacht, wechselt man einfach die Pinselfarbe auf schwarz

und pinselt es wieder weg. Leichter kann man eine Freistellung nicht korrigieren...

Das Ergebnis kann sich auch an schwierigen Stellen sehen lassen und wem es

noch nicht genügt

- mit diesen einfachen Mitteln lässt es sich beliebig verfeinern.

Am Ende hat sich die Mühe sicher gelohnt.

Ein kleiner Tipp noch: Wenn das Bild in ca. 1,5-2facher Vergrößerung

bearbeitet wird und am Ende (!) über "Bearbeiten" > "Bildgröße" auf

50-70% verkleinert, werden die Ränder meist noch sauberer. Aber Pixelkönige

aufgepasst: Das Bild sollte nicht gar zu groß sein. Durch die Interpolation

bzw. bikubische Neuberechnung der Bilder beim Verkleinern gehen immer Details

verloren. Es kann also genau den gegenteiligen Effekt haben, wenn man das ganze

bei einer Bildgröße durchführt, die der maximalen Auflösung

der Digicam entspricht. 6, 8 oder 10 Megapixel sind zwar schön, wenn man

sich einen blitzsauberen A3-Druck an die Wand hängen will, aber wenn man

am Ende ein 800x600 Pixel großes Bild ins Internet stellt, hat man viele

Details vom Bildbearbeitungsprogramm vermatschen lassen. Das weichgespülte

Ergebnis mag generell gar nicht verkehrt sein, weil es in Bezug auf die Bemalung

ja auch vieles dankbar verzeiht oder der menschlichen Wahrnehmung sogar näher

kommt, als eine Makrolinse, die ein millimetergroßes Staubkorn auf einem

19-Zoll-Monitor in ein 5 cm großes Monster verwandelt. Aber das Freistellen

sollte man im Idealfall nicht mit zu großer Auflösung machen, weil

sonst die rund 3 Pixel, die - wenn das Bild scharf ist - den Rand des Objekts

beschreiben, zusammen mit den 12 Pixeln links und rechts davon auf 2 Pixel

eingedampft werden. Dass das für das Freistellen nicht gesund ist (vor

allem bei feinen, abstehenden Details), dürfte einleuchten.

Mehr ohne Zerstörung

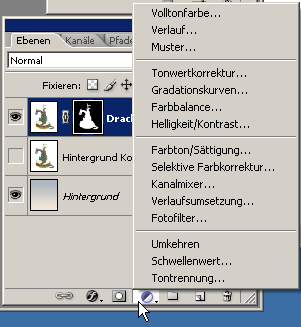

Weiterführend zum Thema nicht-destruktiv sei noch ein kleiner Hinweis

gegeben: Ebenfalls nicht-destruktiv lassen sich übrigens auch Farbkorrekturen

machen. Mit den Einstellungsebenen (Schaltfläche "Neue Füll-

oder Einstellungsebene erstellen" in der Ebenen-Palette stehen alle gängigen

Werkzeuge zur Farbton-, Helligkeits- und Kontrastkorrektur zur Verfügung.

Die Einstellungen werden ebenfalls nicht direkt in das eigentliche Bild gerendert,

sondern nur überlagernd in einer separaten Ebene angewendet, die sich einfach

ein- und ausblenden lässt. So lassen sich viele Varianten von Anpassungen

testen und vergleichen. Wenn man diese Einstellungsebenen allerdings nicht mit

der Zielebene über eine Schnittmaske verbindet, werden alle Farb-, Helligkeits-

und andere Veränderungen auf alle darunter liegenden Ebenen angewendet.

Das Thema Einstellungsebenen ist sehr umfangreich und verdient sicher mal ein

eigenes Tutorial. Aber vielleicht ist das als Denk- und Ausprobieranstoß

ja schon genug.

Anmerkungen zu diesem Tutorial gerne unter der bekannten E-Mail-Adresse an Ralph.